Vorschriftszeichen

Alle Kategorien:

140 Produkte

Zeigt 1 - 48 von 140 Produkten

Vorschriftszeichen: Definition und Bedeutung laut StVO

Wie auch Richtzeichen sind Vorschriftszeichen Verkehrszeichen, die Ge- oder Verbote anordnen. Sie sind in Anlage 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. Verkehrsteilnehmer müssen diese Anordnungen also befolgen. Die Platzierung des Vorschriftszeichens bestimmt, wo die Regel gilt.

Zusatzzeichen geben weitere Details an – etwa Entfernungen, Ausnahmen oder Einschränkungen. Vorschriftszeichen sorgen für Klarheit im Straßenverkehr und helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und Umleitungen deutlich zu kennzeichnen. Sie kommen im öffentlichen Raum ebenso wie auf Betriebsgeländen zum Einsatz.

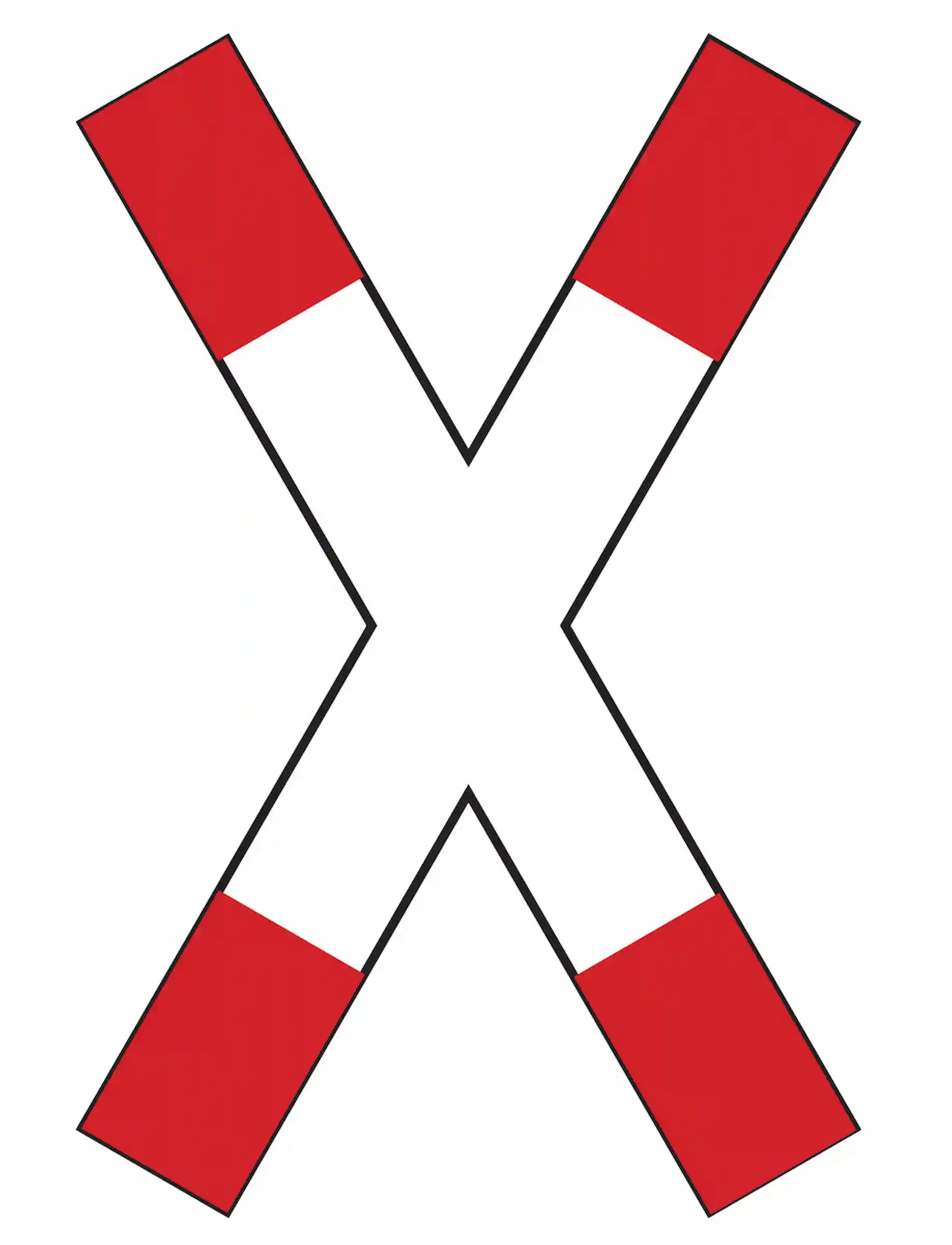

Die wichtigsten Vorschriftszeichen der StVO im Überblick

- Vorschriftszeichen 205: Vorfahrt gewähren

- Vorschriftszeichen 206: Halt. Vorfahrt gewähren

- Vorschriftszeichen 208: Vorrang des Gegenverkehr

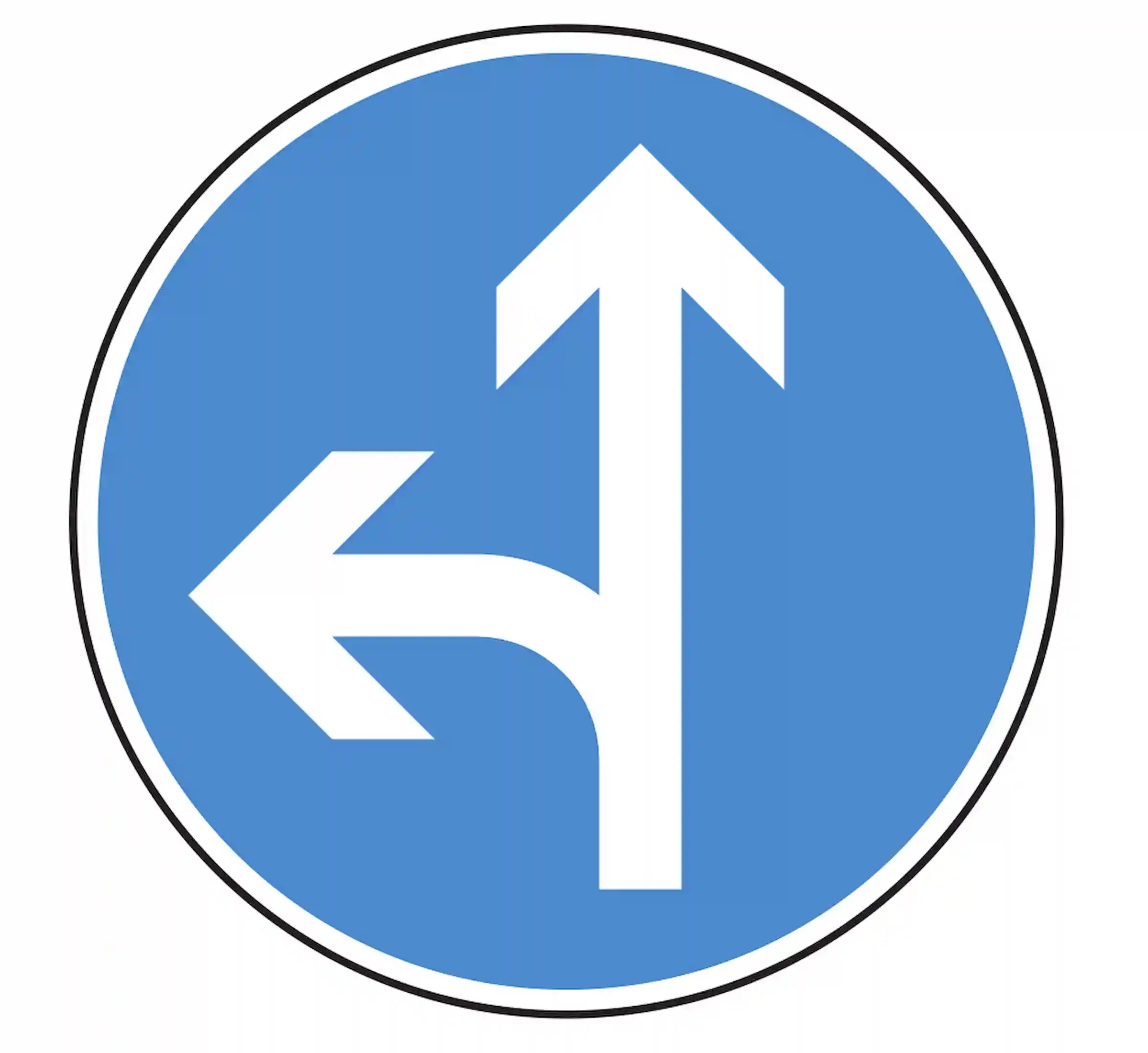

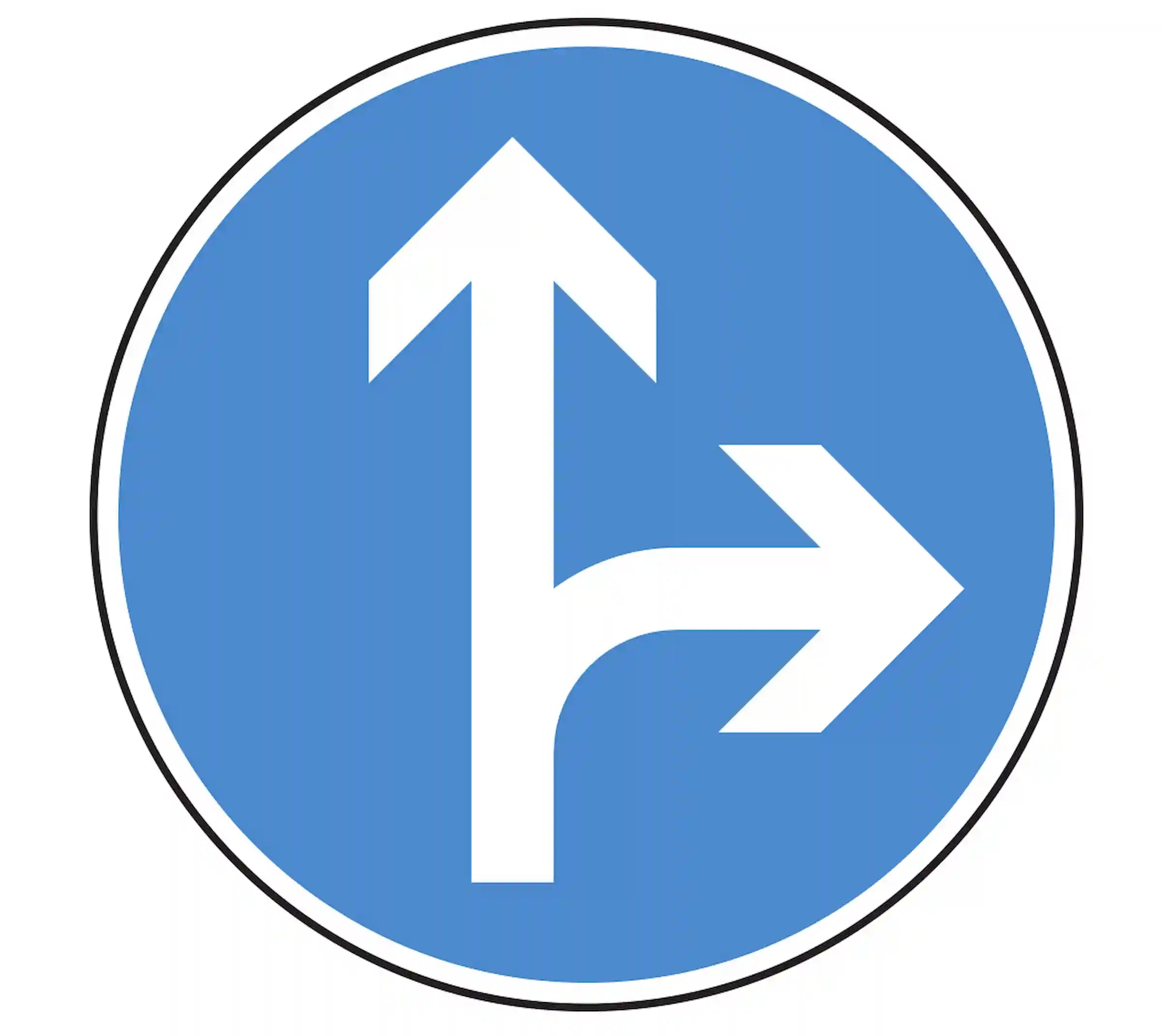

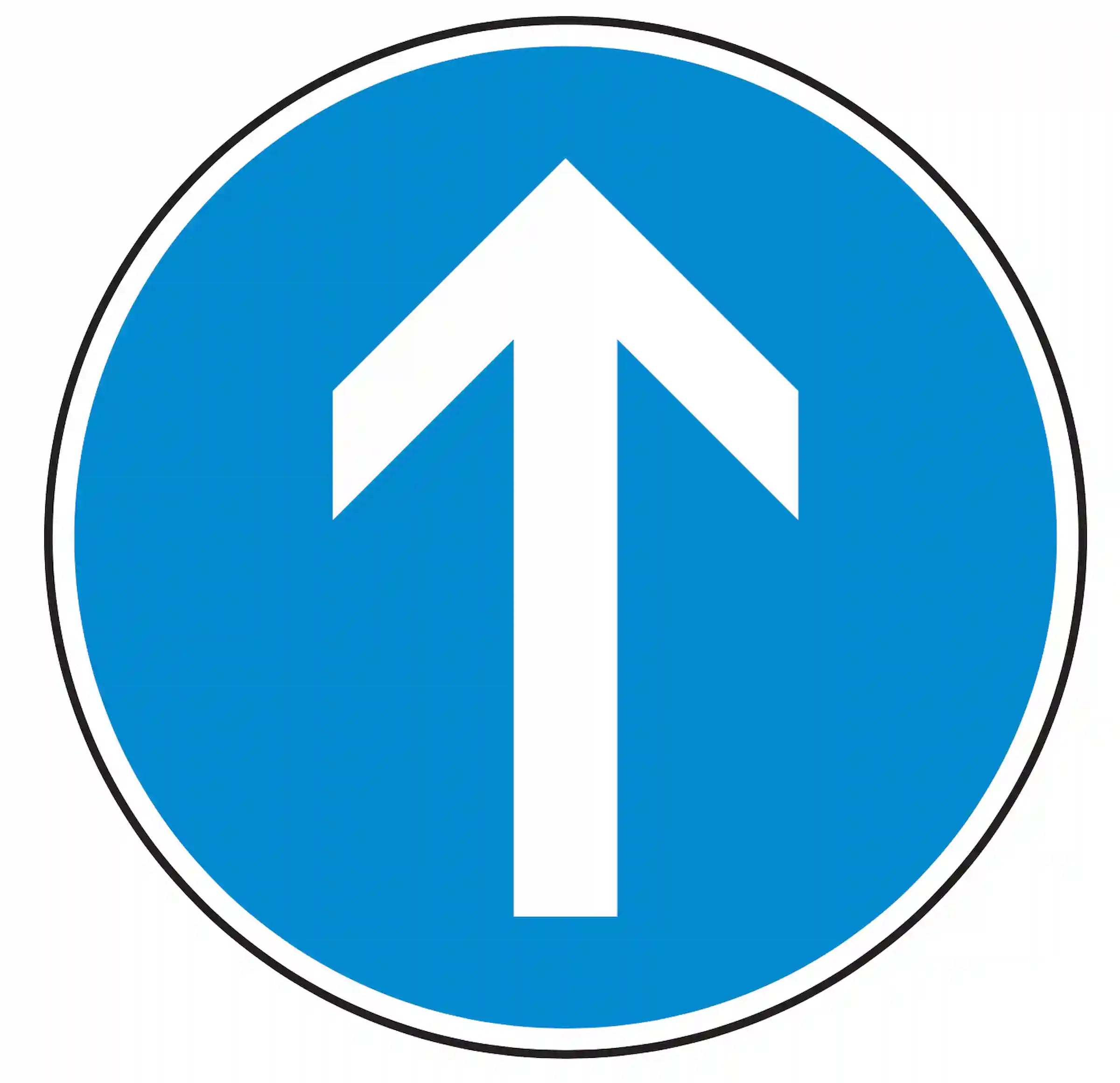

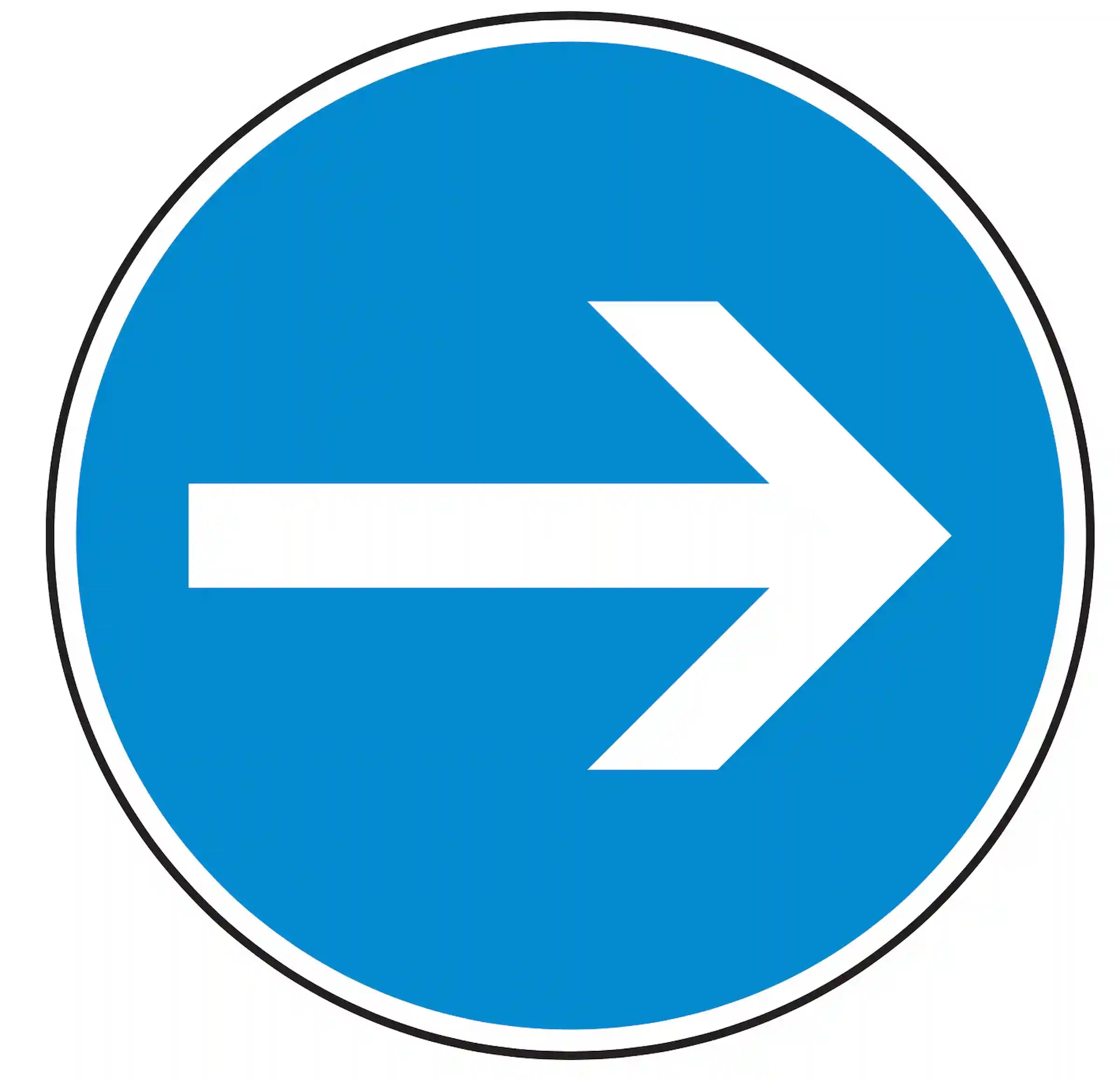

- Vorschriftszeichen 209-214-30: Vorgeschriebene Fahrtrichtung (in Pfeilrichtung)

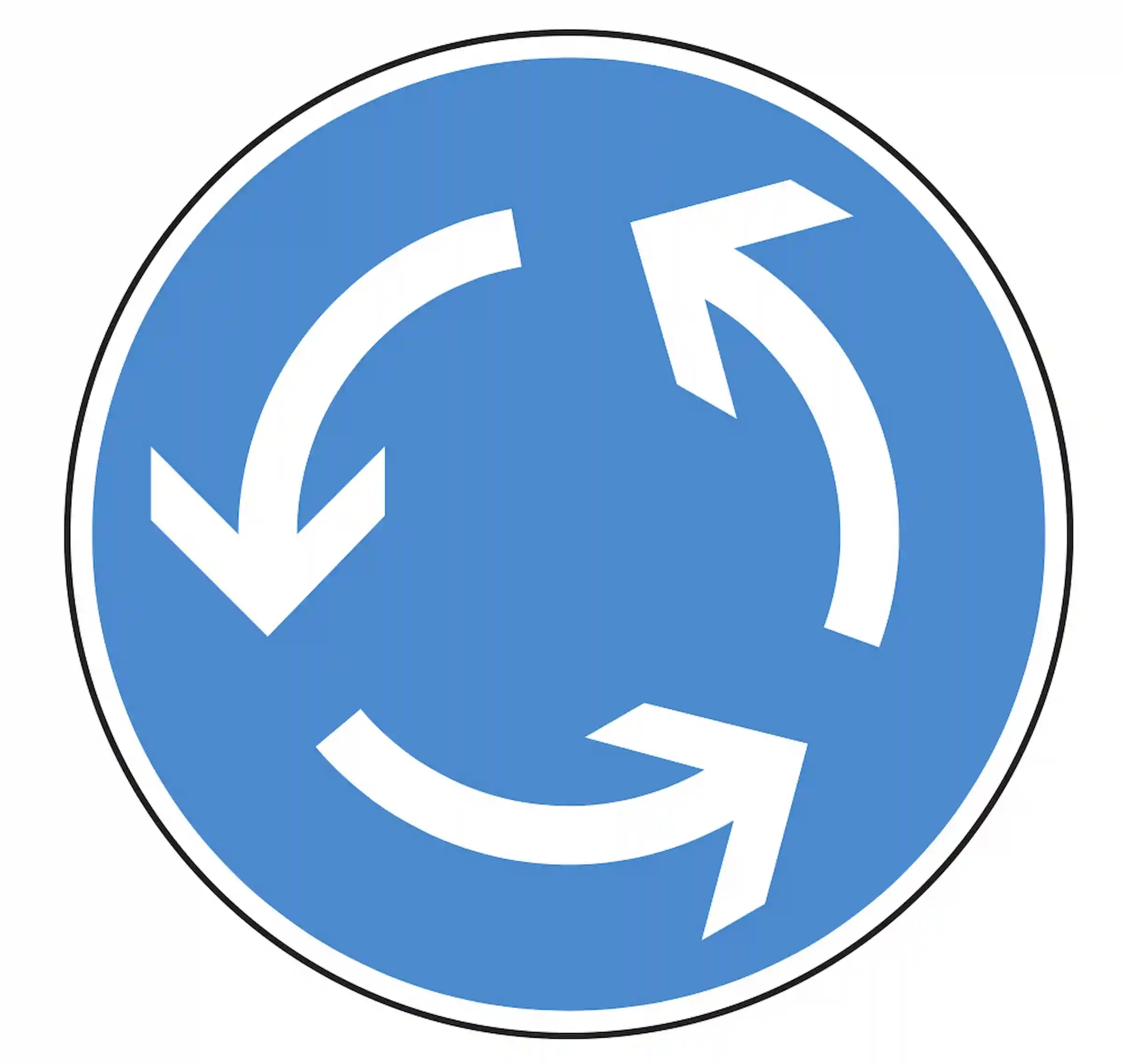

- Vorschriftszeichen 215: Kreisverkehr

- Vorschriftszeichen 220: Einbahnstraße

- Vorschriftszeichen 237: Radweg

- Vorschriftszeichen 239: Gehweg

- Vorschriftszeichen 240: Gemeinsamer Geh- und Radweg

- Vorschriftszeichen 242.1: Beginn einer Fußgängerzone

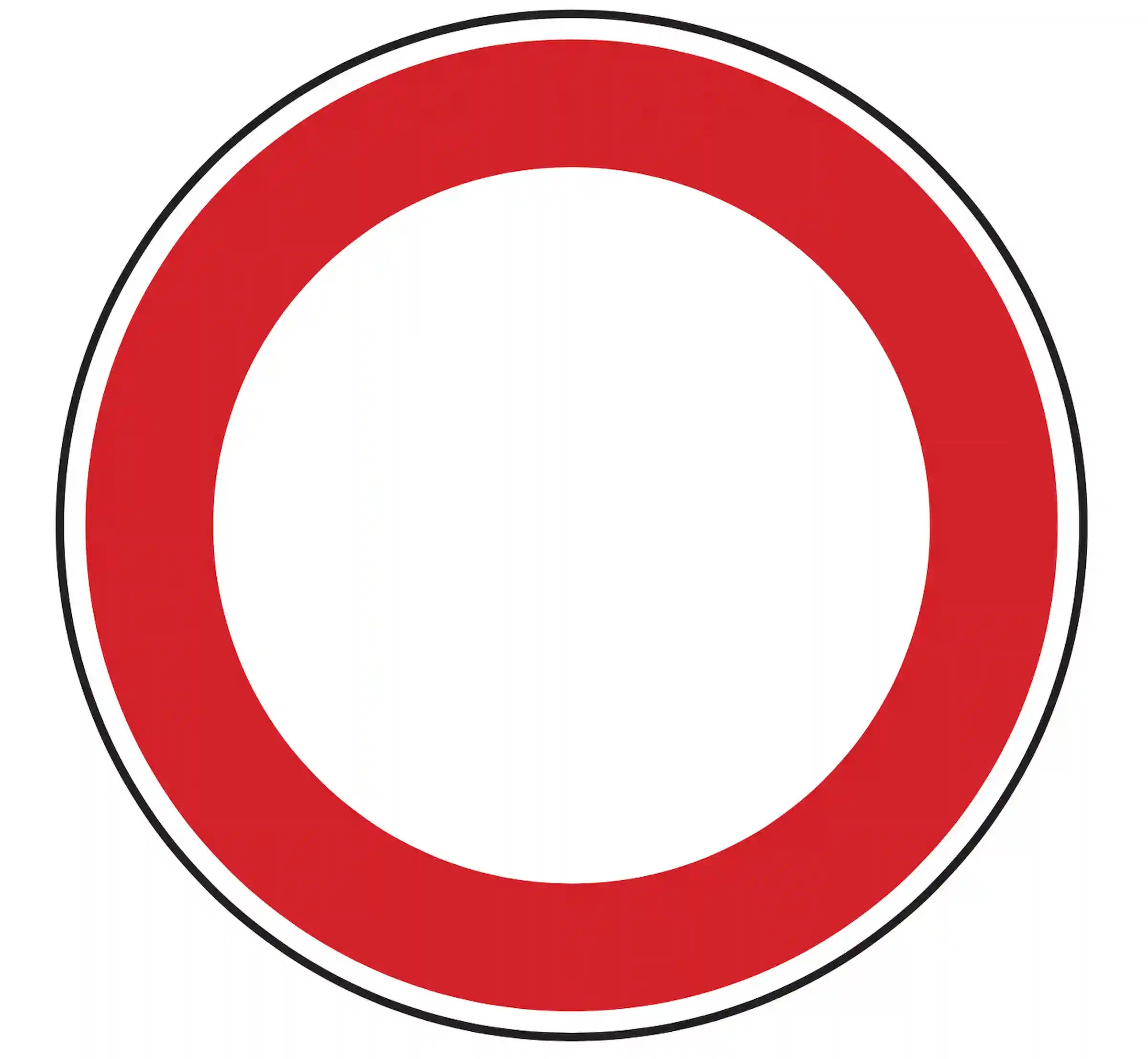

- Vorschriftszeichen 250: Verbot für Fahrzeuge aller Art

- Vorschriftszeichen 267: Verbot der Einfahrt

- Vorschriftszeichen 274: Zulässige Höchstgeschwindigkeit

- Vorschriftszeichen 274.1: Beginn einer Tempo 30-Zone

- Vorschriftszeichen 283: Absolutes Halteverbot

Welches Vorschriftszeichen ist das richtige?

Bei der Auswahl eines passenden Vorschriftszeichens sind mehrere Kriterien zu beachten. Zunächst muss geprüft werden, welches Zeichen gemäß StVO und Verwaltungsvorschrift zur StVO erforderlich ist. Besonders bei der Änderung von Verkehrsregeln oder dem Ausschluss bestimmter Verkehrsarten.

Die Positionierung des Schildes bestimmt, wo die Anordnung gilt. Wichtig ist auch, dass das Schild jederzeit gut sichtbar ist, egal ob Tag oder Nacht. Daher spielen Reflexionsklasse, Ausführung und Größe eine wichtige Rolle für Sicherheit und Verständlichkeit im Straßenverkehr.

Schritte zur Auswahl eines Vorschriftszeichens:

- Richtiges Vorschriftszeichen auswählen: Nummer oder genaue Beschreibung laut StVO

- Reflexionsklasse bestimmen: Für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit

Ausführung festlegen: Flachform, Alform oder Rundform

Richtige Größe wählen: Je nach Einsatzort und Entfernung zur Fahrbahn

Anforderungen für gesetzeskonforme Vorschriftszeichen

Für gesetzeskonforme Vorschriftszeichen gelten klare Anforderungen im Straßenverkehr. Zunächst muss das passende Vorschriftszeichen gemäß StVO ausgewählt werden, idealerweise anhand der entsprechenden Verkehrszeichen-Nummer. Zum Beispiel steht Vorschriftszeichen 220 für die vorgeschriebene Fahrtrichtung und Verkehrszeichen 250 für das Verbot aller Fahrzeuge.

Die Reflexionsklasse ist ein weiteres entscheidendes Kriterium für die Sichtbarkeit, besonders bei Dunkelheit. Laut Verwaltungsvorschrift zur StVO sind mindestens Folien der RA2 vorgeschrieben. Auch die Ausführung spielt eine Rolle: Flachform ist die Basisvariante, während Alform und Rundform durch Profilverstärkung höhere Stabilität bieten – ideal für langfristige Einsätze.

Bei der Größe gilt: Je höher die Geschwindigkeit, desto größer das Schild. So wird sichergestellt, dass es rechtzeitig erkannt und beachtet wird. Im Grunde unterscheidet man drei Größen und dann wiederum um die Form des Vorschriftszeichens.

Bei Dreiecken, Quadraten und Rechtecken ist bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 2-50 km/h Größe 1, bei 50-100 km/h Größe 2 und ab 100 km/h Größe 3 vorgeschrieben. Bei Ronden gilt für 0-20 km/h Größe 1, bei 20-80 km/h Größe 2 und ab 80 km/h Größe 3.

Montage und Befestigung: Das sollten Sie beachten

Bei der Montage und Befestigung von Vorschriftszeichen ist sorgfältige Planung unerlässlich. Die RSA 21 betont, dass jede Anordnung individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Vor der Aufstellung ist daher eine genaue Bewertung der Verkehrssituation und der baulichen Umgebung erforderlich.

Bei temporären Verkehrszeichen, etwa an Baustellen, sind Klemmschellen aus Kunststoff oder Stahl ideal. Die Schilder werden meist mit Fußplatten, Fußplattenträgern, Schutzplankenhaltern oder Einschlaghülsen montiert. Diese ermöglichen einen schnellen und flexiblen Aufbau.

Für ortsfeste Verkehrszeichen ist das passende Befestigungsmaterial abhängig von der Schildausführung. Sie werden dauerhaft mit Betonsockelsteinen oder Bodenhülsen (aus Stahl oder Guss) im Boden verankert. In beiden Fällen gilt: Die korrekte Montagehöhe ist entscheidend für Sichtbarkeit und Regelkonformität – das Schild darf weder zu hoch noch zu niedrig stehen.

Vorschriftszeichen kaufen – geprüfte Qualität für rechtssichere Verkehrslösungen

Wenn Sie Verkehrszeichen kaufen, sollten Sie auf geprüfte Qualität und die Einhaltung der StVO-Normen achten. Achten Sie auf das CE-Zeichen sowie auf langlebige Reflexionsfolien. Vorschriftszeichen kosten je nach Größe, Ausführung und Reflexionsklasse zwischen 30 und 150 Euro. Zubehör wie Pfosten, Klemmschellen oder Bodenhülsen schlägt zusätzlich mit 20 bis 80 Euro zu Buche.

Für temporäre Einsatze – etwa bei Baustellen – lohnt sich auch das Mieten von Verkehrszeichen. Viele Anbieter bieten Komplettsets inklusive Zubehör zur Miete an. So sparen Sie Kosten und haben trotzdem eine rechtssichere Lösung für Ihre Verkehrssicherung.

Absperrbügel

Absperrbügel

Absperrpfosten

Absperrpfosten

Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial

Parkplatzsperren

Parkplatzsperren

Wegsperren

Wegsperren

Absperrschranken

Absperrschranken

Leitbaken

Leitbaken

Leitkegel

Leitkegel

Leitboys

Leitboys

Bodenschwellen

Bodenschwellen

Warnleuchten

Warnleuchten

Blockbatterien

Blockbatterien

Kabelbrücken

Kabelbrücken

Transportgestelle

Transportgestelle

Zubehör

Zubehör

Bauzaun

Bauzaun

Bauzaun-Zubehör

Bauzaun-Zubehör

Absperrgitter

Absperrgitter

Grabenbrücke

Grabenbrücke

Lager und Transport

Lager und Transport

Baubedarf

Baubedarf

Geschwindigkeitsanzeige

Geschwindigkeitsanzeige

Verkehrsspiegel

Verkehrsspiegel

Fahrradständer

Fahrradständer

Behälter

Behälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Wandascher

Wandascher

Hundetoiletten

Hundetoiletten

Warnmarkierungen

Warnmarkierungen

Markierungsfolie

Markierungsfolie

Markierungsfarben

Markierungsfarben

Schablonen

Schablonen

Markierungsnägel

Markierungsnägel

Schilderschellen

Schilderschellen

Fußplatten

Fußplatten

Fußplattenträger

Fußplattenträger

Rohrpfosten / Schaftrohre

Rohrpfosten / Schaftrohre

Einschlaghülsen

Einschlaghülsen

Schutzplankenhalter

Schutzplankenhalter

Fundamente

Fundamente

Rohrrahmen

Rohrrahmen

Ausleger

Ausleger

Auskreuzvorrichtung

Auskreuzvorrichtung